从“对话”到“共创”:用 AI 双螺旋模型重塑认知带宽

前置阅读建议:理解本文需要您对丹尼尔·卡尼曼的《思考:快与慢》(系统1与系统2)以及塞德希尔·穆来纳森的《稀缺》(带宽与管窥)有基本的认知。

引言:交互模式的演进与认知的瓶颈

当前主流的大型语言模型(LLM)交互模式,本质上仍是一种“指令-响应”式的对话。当面对写代码、撰写长文等复杂创造性任务时,这种模式常常暴露出其局限性:我们陷入低效的试错循环,甚至在长时间聚焦后陷入 “作者盲视” (Author's Blindness) —— 即无论如何检查,都无法发现逻辑漏洞或错别字。

这不仅仅是工具使用技巧的问题,更是认知系统失衡的体现。正如《稀缺》一书所言,高认知负载导致了“管窥”(Tunneling),使我们的视野变窄,切断了与外部的有益联系。

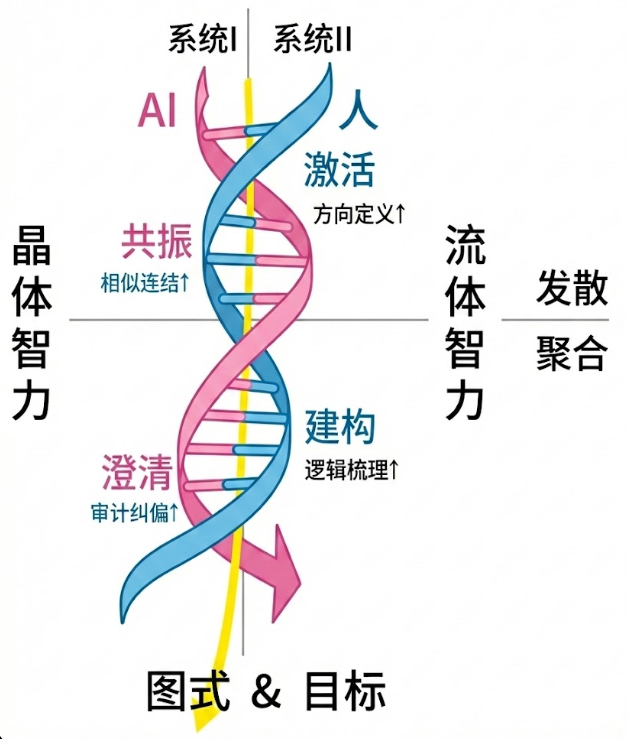

为了解决这一困境,我们需要一种新的人机协作范式,将交互从简单的“对话”提升至深度的 “共创”。本文提出 “AI 协作认知双螺旋模型”,旨在利用 AI 强大的晶体智力,为人脑的流体智力提供“脚手架”,从而在根本上解决心智带宽不足的问题。

第一部分:理论基石——作为认知伙伴的 S1 与 S2

要构建新的协作范式,首先必须重新定义参与者的角色。借鉴卡尼曼的理论,我们将 LLM 定位为强大的 “辅助系统1”,人类则扮演不可或缺的 “系统2” 引导者。

1.1 LLM:高熵的“系统1”模拟器 (晶体智力)

LLM 的运作方式与人类的快思考高度同构。它基于海量数据进行模式匹配,拥有超人的知识广度。

- 优势:它是绝佳的“认知催化剂”,能瞬间提供意想不到的关联。

- 局限:离开人类引导,它的输出本质上是高熵的、概率性的随机信息流,且缺乏对事实和逻辑的严谨校验。

1.2 人类:不可替代的“系统2”引导者 (流体智力)

在这段关系中,人类负责慢思考。

- 职责:设定目标、逻辑建构、批判性思维与责任承担。

- 痛点:人类的系统 2 极其消耗能量(带宽),容易陷入疲劳和稀缺心态。

结论:人机协同的真正目标,是利用 AI 的“广度”来对抗人类的“管窥”,利用 AI 的“速度”来为人类制造“余闲”。

第二部分:AI 协作认知双螺旋模型

传统的线性交互无法承载这种复杂的互补关系。我们需要一个动态的“双螺旋”结构,它由一个不可动摇的中心轴心和两条相互交织的螺旋链组成。

核心:中心轴心 (The Axial Goal)

这是模型的定海神针,由人类系统 2 设定(如代码的核心功能需求、理论的核心假设)。

- 它是螺旋上升的轨道,防止 AI 因过度发散导致熵增,也防止人类因认知窄化导致短视。

流程:四象限的动态协同

这个双螺旋过程并非一次性的问答,而是循环穿梭于四个象限,涵盖了发散性协同与聚合性协同的完整闭环。

象限 I:激活 (Activation) —— 人类确立轴心

“投入思维探针”

一切始于人类的输入。我们不应只给指令,而应给出一个开放性的“思维探针”(Thinking Probe)。

- 动作:人类定义任务的模糊边界或核心意图。

- 认知价值:确立清晰的轴心,是对注意力资源的第一次战略分配,防止后续协作跑偏。

象限 II:共振 (Resonance) —— AI 破除管窥

“寻找弱连接,打破认知隧道”

这是发散性协同的高潮。AI 接收到探针后,利用其海量经验库进行反馈。

- 动作:AI 返回多样化的、甚至意料之外的观点和关联。

- 认知价值:去管窥化 (De-tunneling)。稀缺让我们只能看到眼前,而 AI 强行撑开视野,将那些因高认知负载而被大脑主动丢弃的“弱连接”找回来,形成“思考共振”。

象限 III:建构 (Construction) —— 人类推理与人造余闲

“搭建思考脚手架”

这是聚合性协同的开始。人类基于发散的素材,进行逻辑收敛。

- 动作:人类筛选灵感,构建结构化的意图(如详细大纲、代码架构),并再次输入给 AI。

- 认知价值:人造余闲 (Artificial Slack)。这是 AI 对抗稀缺最直接的方式。通过将整理、初步推演等繁琐任务外包给 AI,我们人为地制造出了“余闲”,让人类宝贵的带宽只聚焦于最核心的逻辑因果。

象限 IV:澄清 (Clarification) —— AI 验证与纠偏

“对抗作者盲视,系统健壮性检查”

这是最关键的收尾。AI 生成初步产物后,人类不应直接采纳,而应将其视为一种“蓝图校验”。

- 动作:要求 AI 基于“轴心”对结果进行反向审查,或生成中间产物供人类审阅。

- 认知价值:对抗作者盲视。在独自工作中,我们常陷入“幻觉补全”的自信;而 AI 作为一个绝对客观的旁观者(Reviewer),能轻易发现我们视而不见的漏洞。这是一种将个人理论放置于更广泛经验中进行验证的过程。

第三部分:双螺旋模型的深层价值——系统性消除认知偏差

这个模型最大的价值,不在于简单的“提效”,而在于它提供了一套 “认知卫生” (Cognitive Hygiene) 方案。通过结构化的交互,它能系统性地拦截并修正人类在独处时容易陷入的经典认知偏差。

3.1 瓦解“可用性启发式” (Overcoming Availability Heuristic)

人类大脑倾向于依赖最容易提取的记忆——通常是最近发生的、或印象最深刻的信息。这导致我们在决策时往往基于局部的、狭隘的经验。

双螺旋的解法:在 象限 II(共振) 中,AI 利用其涵盖全人类知识图谱的“晶体智力”进行强制发散。它不仅提供你“能想到的”,更提供你“想不到的”。这种基于统计概率的广泛联想,有效地稀释了个人记忆的局限性,强行打破了“锚定效应” (Anchoring Bias)。

3.2 阻断“确认偏误” (Countering Confirmation Bias)

在独自创作时,我们往往只寻找支持自己观点的证据,而无意识地过滤掉反面信息。这就是“作者盲视”的根源。

双螺旋的解法:在 象限 IV(澄清) 中,我们不是让 AI “赞同”我们,而是引入 AI 作为“对抗性协作者”。通过要求 AI 进行“红队测试” (Red Teaming) 或反向审查,我们迫使自己直面逻辑漏洞。AI 没有人类的情感偏好,它的冷客观性是打破“回声室效应”的最佳利器。

3.3 规避“沉没成本谬误” (Avoiding Sunk Cost Fallacy)

在传统工作中,一旦我们投入大量时间开发了一个错误的功能或写了一篇跑题的文章,往往因为不舍得丢弃而强行修补,导致错上加错。

双螺旋的解法:在 象限 III(建构) 中,我们通过 AI 生成“低成本原型”或“中间产物”。因为生成成本极低(只是几秒钟的 Token 消耗),人类对中间成果的“心理依恋”被降至最低。如果方向错了,我们可以毫无心理负担地丢弃并重来。这种“快速试错、廉价失败”的机制,从根本上消除了沉没成本对决策的干扰。

结语:走向深度人机融合的未来

“对话”意味着轮流发言,而“共创”则意味着共同思考。

AI 的终极价值,不仅仅是一个更快的执行器,而是通过“双螺旋模型”系统性地为我们“开源节流”:

- 开源:利用其晶体智力打破管窥,扩展认知的边界。

- 节流:通过承担繁琐的认知负载,为我们保留宝贵的“认知余闲”。

未来的 AI 工具设计,应当超越简单的聊天框,更多地内嵌引导用户进行“发散-聚合”协同的结构化功能。而对于我们每一个使用者来说,掌握这种以“轴心”为导向,在“发散”中破局,在“聚合”中省力的思维方式,将是 AI 时代最重要的核心竞争力。