Go 接口:回归“约定”本质

前言:被“滥用”的接口

在面向对象的编程世界里,接口(Interface)本应是实现抽象和解耦的利器。然而,在许多传统语言(如 Java)的长期实践中,我们常常看到接口被“滥用”的现象:为每一个具体的类都创建一个 1:1 的接口,似乎已经成了一种设计惯例。

更具讽刺意味的是,即便在这种“万物皆接口”的模式下,软件设计的核心原则——如依赖倒置(Dependency Inversion Principle)——却常常未能得到贯彻。模块之间依旧紧密耦合,跨层调用、链式访问屡见不鲜,代码最终演变成难以维护的“意大利面条”。

Go 语言的设计者似乎洞察了这一困境。通过一个看似微小却极其深刻的改动——在调用侧声明接口,并由编译器进行隐式检查——Go 将接口的本质拉回到了它的初衷:一种行为的“调用约定”。这套设计哲学以微小的代价,引导开发者在需要时才使用接口,从而在不经意间构建出更健壮、更灵活的系统。

Go 接口的核心设计:回归“约定”的本质

Go 接口的设计哲学可以归结为两个核心特点:

- 非侵入式(隐式)实现:一个类型(通常是 struct)要实现一个接口,不需要使用 implements 这样的关键字进行显式声明。只要它拥有该接口所要求的所有方法签名,Go 编译器就认为它实现了这个接口。

- 调用者定义接口:通常情况下,接口应该由“消费者”或“调用方”来定义,而不是由“生产者”或“实现方”。也就是说,谁需要某种行为,谁就定义一个只包含该行为的最小化接口。

这种“非侵入式”和“调用者定义”的设计,让接口不再是实现方的负担或预先设计,而是消费方的一种需求声明。它自然而然地引导出一种更健康的设计模式:只关心我需要什么,不关心你是什么。

接口的四大核心用途:精准的工程武器

基于其独特的设计,Go 接口在软件工程中扮演了四个关键角色。它不是一个笼统的抽象工具,而是一把解决特定问题的精准武器。

1. 【复用】(Reuse):提取通用模式

这是接口最广为人知的用途。通过定义一个行为契约,我们可以编写不依赖具体数据类型、只依赖行为的通用算法和逻辑。

最经典的例子莫过于 Go 标准库的 sort.Interface。任何集合类型,只要实现了 Len()、Less(i, j int) bool 和 Swap(i, j int) 这三个方法,就可以使用通用的 sort.Sort() 函数进行排序。我们复用的是排序算法本身,而具体元素的比较和交换逻辑则由调用方自由实现。

2. 【替换】(Substitution):实现多态与可测试性

依赖接口而非具体实现,使得我们可以在运行时或测试时轻松地替换底层实现,这是实现多态和提升代码可测试性的关键。

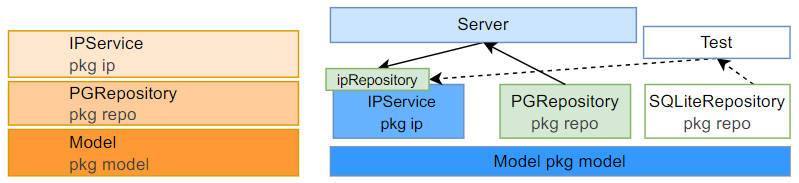

下图完美地展示了这一思想。IPService 依赖于一个内部定义的 ipRepository 接口。

- 在生产环境中,我们注入一个与 PostgreSQL 交互的具体实现 PGRepository。

- 在单元测试中,为了速度和稳定性,我们可以注入一个基于内存或 SQLite 的 SQLiteRepository 实现。

只要这两个 Repository 都满足 ipRepository 接口的约定,IPService 的代码就无需任何修改。这就是现代软件测试中依赖注入(Dependency Injection)的核心实践。

3. 【隔离】(Isolation):约束行为,定义边界

接口是构建清晰架构边界的利器。它向外部调用者暴露一个最小化的方法集,隐藏内部复杂的实现细节,从而有效降低模块间的耦合度。

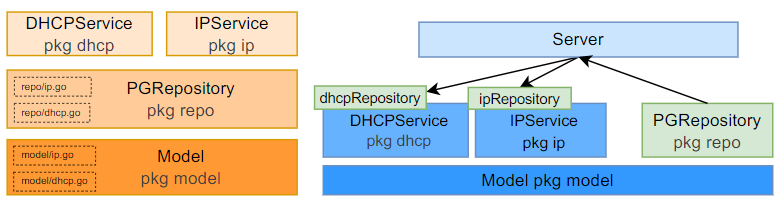

如上图所示,Server 层依赖 DHCPService 和 IPService,但它不关心这两个服务的内部实现,只通过它们暴露的接口(行为)进行交互。同样,服务层依赖于一个 Repository 接口,而不是具体的数据库实现(如 PGRepository)。这种隔离使得每个模块职责单一,边界清晰,易于理解和维护

4. 【互访】(Dependency):破除循环依赖的“杀手锏”

这是 Go 语言中一个极其重要的实践场景。由于 Go 的编译器禁止包(package)之间的循环导入,当两个模块需要互相调用时,必须借助接口来实现解耦。

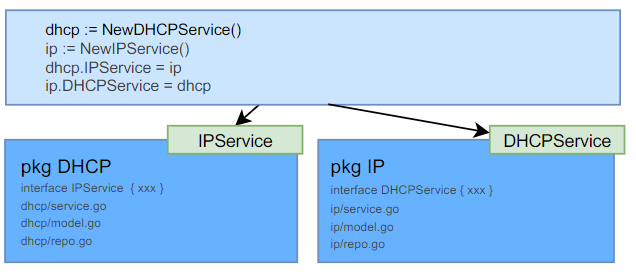

下图中的场景是教科书级别的例子:

- pkg DHCP 需要调用 pkg IP 的功能。

- 同时,pkg IP 也需要调用 pkg DHCP 的功能。

直接互相导入会立即导致编译错误。正确的做法是:

- pkg DHCP 内部定义一个它所需要的 IPService 接口。

- pkg IP 内部定义一个它所需要的 DHCPService 接口。

- 在最高层的组装模块(例如 main 包),我们同时创建 DHCP 和 IP 的具体实例,然后通过依赖注入将对方的实例赋给各自的接口字段。

如此一来,两个包在编译时完全解耦,但在运行时通过接口实现了安全的双向通信。这正是依赖倒置原则的完美体现。

更重要的,这种机制是 Go 语言从水平分层到垂直切片架构转变所必须使用的技术,在微服务以业务为中心的高可扩展代码组织中,服务之间的互相调用就需要借助接口的这一能力。

最佳实践:“契约”的艺术

Go 社区沉淀出了一条关于接口使用的黄金法则,它完美地诠释了接口作为“契约”的艺术:

Accept interfaces, return structs.

(函数入参使用接口,函数返回值使用具体类型)

- 入参使用接口:当你的函数接收一个接口作为参数时(例如,接收 io.Reader 而不是 *os.File),你给了调用者极大的灵活性。他可以用文件、网络连接、内存缓冲区等任何实现了该接口的类型作为输入。这大大增强了函数的通用性和可测试性。

- 返回值使用具体类型:当你的函数返回一个具体类型时(例如 *os.File),你向调用者提供了该类型所具备的全部信息和功能。调用者可以根据自己的需求,决定是使用这个具体类型的所有方法,还是将其赋值给某个接口变量以约束其行为。如果函数直接返回接口,反而限制了调用者的选择。

结语

Go 语言的接口设计,是一种返璞归真的智慧。它摒弃了繁琐的声明和继承体系,通过“隐式实现”和“调用者定义”的哲学,将接口的本质拉回到“行为约定”上。

它不仅仅是一个语言特性,更是一种思维方式,一种引导开发者构建松耦合、高内聚、易于测试和维护的系统的强大工具。掌握了 Go 接口的真正用法,才能够更轻松的应对复杂业务逻辑的架构难题。